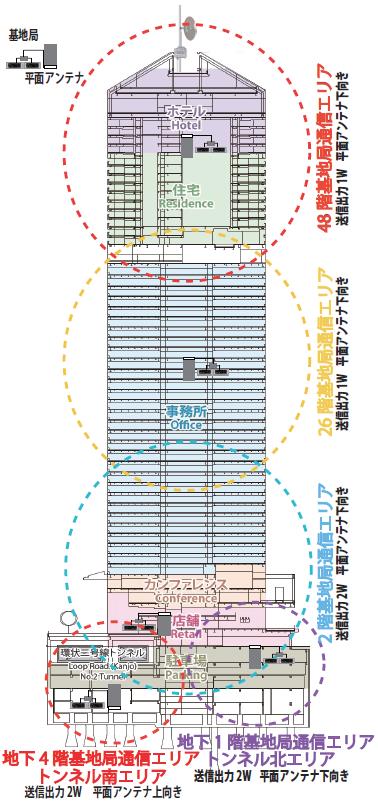

デジタル新方式・NXDNを使った高層ビル(森ビル)

災害に強い安全・安心な街づくりのために

【左】六本木ヒルズ /. 【右】虎ノ門ヒルズ

森ビルでは、六本木ヒルズや虎ノ門ヒルズなどの大規模な街づくりを通じて、周辺地域を含めた「災害に強い、安全・安心な街」を目指しています。

そのため、建物の耐震性や電気・水道などのライフラインを災害時にも使い続けられるようにし、さらに素早く動ける防災要員を確保しています。

具体的には、六本木ヒルズ周辺2.5km圏内に「防災社宅」を設け、約100名の防災要員を常に近くに置く取り組みを行っています。

また、災害が起きた直後に被害を最小限に抑えるには、次のような情報を早く正確に把握し、対応する必要があります。

・社員などの安否

・建物の被害状況

・帰宅困難者を受け入れる場所の状況

東日本大震災を踏まえ、通信手段を複数確保する(NTT専用回線、イントラネット、インターネット、エリア放送、PHSなど)ことで、通信回線が混み合ったり規制がかかったりしても連絡を取りやすくすることの大切さを再認識しました。

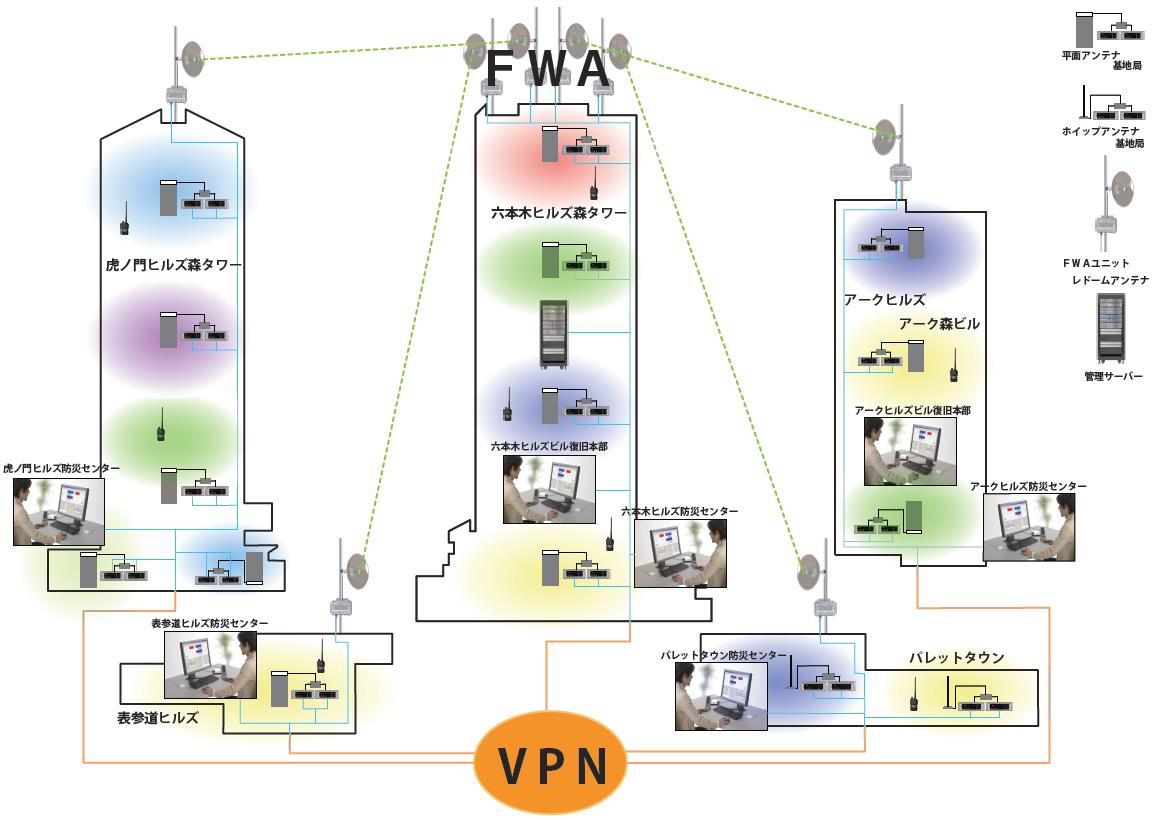

そこで、六本木ヒルズや虎ノ門ヒルズ、アークヒルズ、表参道ヒルズ、パレットタウンなど、合計55の大規模施設には、災害時にも「混雑が少なく安定した通信」を実現するため、最新の無線技術を使った独自の無線システムを導入しています。

これは「一般業務無線」と「FWA(固定無線アクセス)」という2種類の無線通信を組み合わせたもので、災害時にも外部の影響を受けにくく、重要な情報をやり取りできる仕組みです。

災害用業務無線システム

1. 無線システム

一般業務用無線とは?

- ・主に警察・消防・バス会社・電力会社・ガス会社・報道機関など、公共性の高い事業者に許可される無線。

- ・使う周波数帯を他のユーザーと共有せず、自分たち専用で使えるため、大規模災害時でも混み合いにくい。

- ・電話会社のネットワークに依存しないので、電話や携帯がつながりにくい状況でも通信が可能。

- ・小型で消費電力を抑えられる「デジタル方式(ARIB STD T102)」を採用しており、災害時に持ち運びやすく、長時間使える。

FWA無線とは?

- ・「Fixed Wireless Access(固定無線アクセス)」の略で、ビル間などのネットワーク接続を無線で行う技術。

- ・通常はビル間を結ぶ通信回線として専用の有線を使うが、バックアップとしてFWA無線も併用することで、災害時にも通信が途切れにくくなる。

- ・万が一、有線が使えなくなっても無線側でカバーできるため、システムの耐久性が高い。

移動局と基地局の無線機

(1) 一般 業務 用 無線機の仕様

・周波数|367 / 385MHz帯

・送信出力|基地局1Wまたは2W , 移動局2W

・チャネル間隔|狭帯域6.25kHz

FWA無線機

(2) FWA 無線機の仕様

・周波数|4.9 / 5.0GHz帯

・送信出力|6.2mW 0.42mW / MHz

・通信方式|IEEE802.11j準拠

・伝送方式|直交周波数分割多重方式(OFDM)

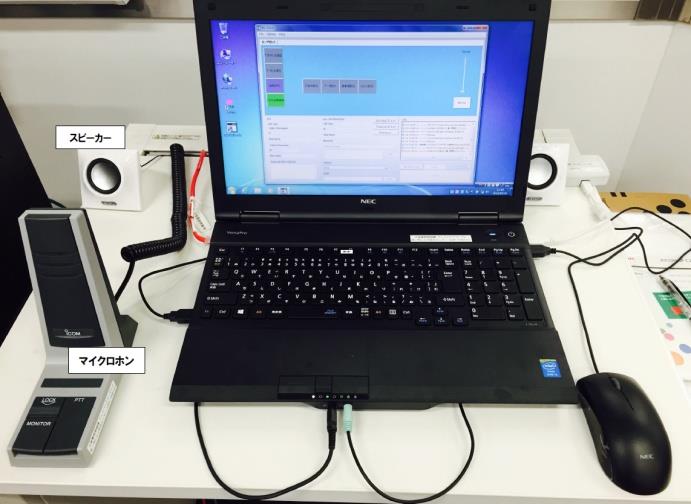

2. 通信指令卓(ディスパッチPC)

通信指令卓

どんなシステム?

- IPネットワーク(インターネットを含む通信ネットワークの仕組み)を使って、PCで動く「通信指令卓」を無線機のように活用するシステム。

どう使うの?

- 通信指令卓は各ビルの防災センターやビル復旧本部に設置。

- 通信指令卓から、移動できる無線機(携帯型や車両に積んだものなど)や他の指令卓を「個別」または「グループごと」に呼び出せる。

ここがポイント

- パソコンを利用した指令卓が、無線機と同じような役割を果たす。

- 被災時などでも、ネットワークを通じて複数の端末を一斉に呼び出したり、必要な情報を素早く共有したりできる。

3. システムの課題

ルーバを装着した平面アンテナ

- 大きなビルから強い電波を出すと、関東一円まで届いてしまい、周波数(電波を使うための資源)を無駄に使ってしまう。

- 必要な建物や周辺エリアのみに確実に電波を届かせるため、以下の方法を採用している。

-

1,送信出力を抑える

- ビルや携帯用の無線機が出す電波の強さを小さくし、電波が届く範囲を限定する。

-

2,特殊な平面アンテナの使用

- 高層階から外へ飛びすぎる電波を抑えるため、電波の向きをコントロールできる特殊なアンテナを使う。

-

3,ネットワーク接続と複数基地局の活用

- ビル間の通信には有線ネットワークを利用し、ビル内では複数の基地局(アンテナの集まり)で同時に電波を受信。

- 最も品質の良い信号を選んでネットワークにつなげることで、安定した通信を確保する。

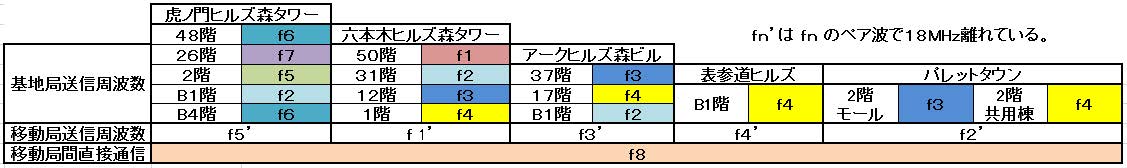

4. 本システムの動作と周波数割り当て

-

1,各ビルごとに専用の送信周波数を割り当て

- ビル A とビル B が同じ周波数を使わないようにすることで、電波が干渉しないように工夫している。

- 移動局(携帯型の無線機)は複数のビルから出る電波を自動的にスキャンし、受信できた信号の中で最も品質の良いところを使って通信を始める。

-

2,移動局(携帯型無線機)の通信が途切れにくい

- エレベーターで最上階から地上へ移動しても、ビル内のどのフロアにいても、無線が途切れず話し続けられる。

- 複数の基地局が同時に受信していても、最も音声品質が良いものを自動的に選んでくれる。

-

3,ビル間の連携も可能

- ビル復旧本部の操作卓で設定すれば、移動局の音声を他のビルの基地局からも送信できる。

- たとえ別のビルにいても、必要に応じて同じ情報を共有できる仕組みになっている。

-

4,直接通信もできる

- 基地局を通さずに、移動局同士で直接やり取りすることも可能。

- 災害などで基地局を使えない場合の緊急手段としても役立つ。

5. 通信エリアの確保と不要な電波到達の低減

活用・運用

新たに構築した無線システムの特徴

- 1台のトランシーバで、屋外用1モード+屋内用5モードの合計6つの通話モードを切り替え可能。

- その結果、以下のような多様な場面で役立つ。

(1) 施設内での通信

- 建物内の防災センターと、各フロアや地下で対応するスタッフ同士を素早くつなぐ。

- 来館者の誘導や、帰宅困難者への対応などに活用。

(2) 施設外での通信

- 屋外で作業を行うスタッフ同士が、トランシーバを使って直接連絡し合える。

(3) 施設間での通信

- 各建物の無線システムを、FWA(固定無線アクセス)で相互に接続。

- 六本木ヒルズの震災対策本部から、他の施設の防災センターやトランシーバを持つスタッフ全員へ一斉に情報を伝えられる。

日常利用の大切さ

- 高層ビルでは携帯電話の電波が届きにくい場所(不感地帯)の対策や、多数のスタッフへの連絡手段が必須。

- この無線システムは、普段の設備点検や警備・駐車場業務など、日常的にも活用できるように設計されている。

- 日常から使い慣れている無線であれば、大地震などの非常時にもスムーズに使える。

通信インフラの “堅牢化” に向けた取組み

なぜ災害に強い無線が必要なのか

- 東日本大震災の際、携帯電話は多くの人が同時に使い、回線が混み合ってつながらない「輻輳(ふくそう)」が起きた。

- そこで、災害時でも混雑しにくく、確実に通信を確保できる業務用無線が注目されている。

企業が取り組む理由

- 建物の安全や水・電気と同じように、通信インフラも防災や復旧のための重要なライフラインの一つ。

- 情報収集や被害状況の把握、人命救助などにおいて「途切れない通信」が必須となるため、業務用無線を使った堅牢な通信手段を整備し、BCP(事業継続計画)の一環として対策を進めている。

今後の取り組み

- 「安全・安心な街づくり」は常に進化が求められ、設備(ハード)と運用(ソフト)の両面で新たな研究や訓練が欠かせない。

- 今回紹介した災害用業務無線についても、官民が協力しながら技術を高め、防災力をさらに強化することで、より安全・安心な街づくりを目指していく。